ザーサイ置き場

淡き日々

物心ついた時。そこには母の姿しか無かった事はよく覚えている。

湿気のないカラカラの空気にフローリング。黒い煤の付いた暖炉に古いランプ。

外の音は全く聞こえることは無く、閉鎖感のみがそこにはあった。

窓は閉めきられて開かないように、正確には開けられないように釘が打たれている。カーテンが閉められて外の光が見えない。

他人から見れば牢屋。だけど俺にはここが俺と母の最後の砦の様にも思えた。

ずいぶん昔、母から聞いた話がある。もちろん昔のことだからはっきりとは覚えていない。

だか確か父は浮気をしていたという話だった。

別に俺はそんなことどうでも良い。

しかし悲しそうな顔をする母が見たくなくて、必死に笑わそうとしていたことだけは今でもよく覚えている。それでも母は俺の顔を見るとよりいっそう声をあげて泣いてしまう。俺が父に似ているせいなのか。

俺は何度もごめんと言い続けていた。

俺が八歳になって数ヶ月たった辺りからだろうか。

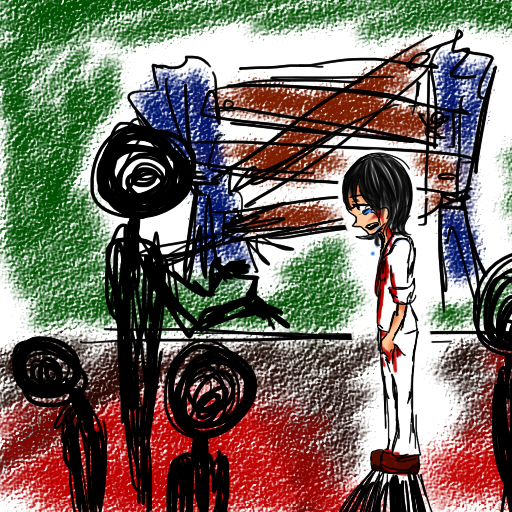

母は俺に対してよく暴力を振るった。些細なことでもすぐに火がついたかのように怒り出した。

あまりご飯も貰えなくなり俺は少しずつ死へと向かっていった。

また、家から一度も出されたことのない俺の声なき叫びは誰にもキャッチされずに沈んだ。暴力を振る母は怖かったが不思議と嫌いにはなれない。

なぜならときどき元のやさしい母に戻ってくれるからだ。そしてその時は本当に小さなことでも大袈裟に褒めてくれる。そして色々な遊びに付き合ってくれたりもする。

だから俺は母が嫌いになれなかったんだ。

ある時母は病気にかかった。

俺は一人でぼろぼろのベッドに母を寝かせて付きっきりで看病をし続ける。病院に連れて行きたかったがお金なんて無かったから行くことが出来ない。その上、母は俺が外に出ようとすると強く止めるのだ。

母は病気になってから日に日に痩せていった。毎日毎日辛いと言い続ける。

そんな母に何でも願い事を叶えてあげると俺は言ってしまう。

今考えてみればなんてバカなことを言ってしまったんだと思う。こんなことを言わなければ俺は母とずっといれたかもしれないのに。全てが始まらなかったのに。

笑いながら言った母の願い事は「私を殺して」だった。嫌だと母に言うと「そうよね」と母は力なく言う。

「それなら」と母がもう一つ願い事を言った。

『今から教えることはいずれあなたの力となるでしょう。それをあなたは受け入れなさい。一つは人以外の生き物に語りかけてみなさい。もう一つは今から《標的指定 首》と言ってナイフを投げてみなさい』

それを言うと母は薔薇が柄に刻まれたナイフを渡してきた。幼かった俺は何もかも母の言う通りにした。

なんて馬鹿なんだ、なんて愚かなんだ。考えてみればもしかしてと考えて断ることだって出来ただろうに。

『標的指定 首』

そう呟いて俺は軽くナイフを上に投げる。するとナイフは空中で一度ピタリと止まった。

母の首辺りに浮いた的の中央をめがけて勢いよく突き刺る。

声を出す暇だってなかった。

その様子が今でも暗闇となった視界にありありと浮かんでくる。

《狙った的は外さない》というのが俺の一つ目の能力だった。

母は刺さりどころが良かったのか悪かったのか、すぐには絶命しなかった。

ただ言葉にならない喘ぎ声をしばらくあげていた。母からあふれる赤ワインが床を、カーペットを、俺を汚す。声は昼間なのにやけに暗い部屋に落ち込む。あぁ、そうだった。この部屋の窓は塞がれているんだった。母の声も、血の匂いも、俺の無言の叫びも、何もかもが母と俺の最後の砦に溜まり込む。赤ワインで溺れ死んでしまいそうだ。

気付けば母は静かになっていた。

その後の事はよく覚えていない。ただ気がつけば警察が目の前にいた。

警察は「君のお母さんは死んでしまったんだよ」と「怪しい人は見ていないかな」と張りつけた笑顔で聞いてくる。

俺は正直に自分がしたと言うが、警察は君には無理だよと言う。

窓の外の鳥たちは奇声じみた笑い声を響かせる。誰かが綺麗な鳥の声だと言った。

そんな気がした。